Rankle, Master of Pranks / 悪ふざけの名人、ランクル (2)(黒)(黒)

伝説のクリーチャー — フェアリー(Faerie) ならず者(Rogue)

飛行、速攻

悪ふざけの名人、ランクルがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、以下から望む数だけ選ぶ。

・各プレイヤーはそれぞれカード1枚を捨てる。

・各プレイヤーはそれぞれ1点のライフを失いカードを1枚引く。

・各プレイヤーはそれぞれクリーチャー1体を生け贄に捧げる。3/3

スタンダードで活躍するデッキを基にメインデッキ60枚+サイドボード15枚、レアカードでもケチらず4枚収録が目立つ入門用商品『チャレンジャーデッキ』。最新版が2021年4月3日に発売となった。

基本的なことに触れつつ、収録されていない採用候補となるカードなど考察する教科書のような記事を目指すようで、ただ知識を吐き出したいだけである。

今日は青黒【ディミーア・ローグ】を眺めてみよう。

ランクルと名乗るがトヨタ製機体でもない。

いきなり余談

MTGは多くの異世界が存在する世界観である。その内、ラヴニカという次元は世界中全てを建造物が覆うほどに発展した都市で、この巨大都市ラヴニカ自体が世界そのものとなっている。そして、5色のマナの内2色ずつを体現する10個のギルドがそれぞれ文化を持ち、社会的な役割を果たしている。

カード的にも各ギルドに属するカードが2色で表現され、物語上の用語であるギルド名が2色の組み合わせを指す俗称としてプレイヤー間で定着。ラヴニカに関係がないセットでもデッキ名として冠するようになっている。

ギルドの1つ、「ディミーア家」が青黒で構成されることからこれに倣い、ローグ=ならず者クリーチャーを主体とすることから【ディミーア・ローグ】と称する。

また「ローグ」は環境の主流でなく対策されていないデッキ、いわゆる「わからん殺し」を仕掛ける地雷デッキを指す言葉でもある。ならず者の部族デッキとは全く異なる概念なので検索する際には注意してほしい。

それと「ライブラリーの上からカードn枚置く」行動は『基本セット2021』から「切削」と表記する様になった。それ以前のカードでもテキストが置き換わっているので気を付けたい。

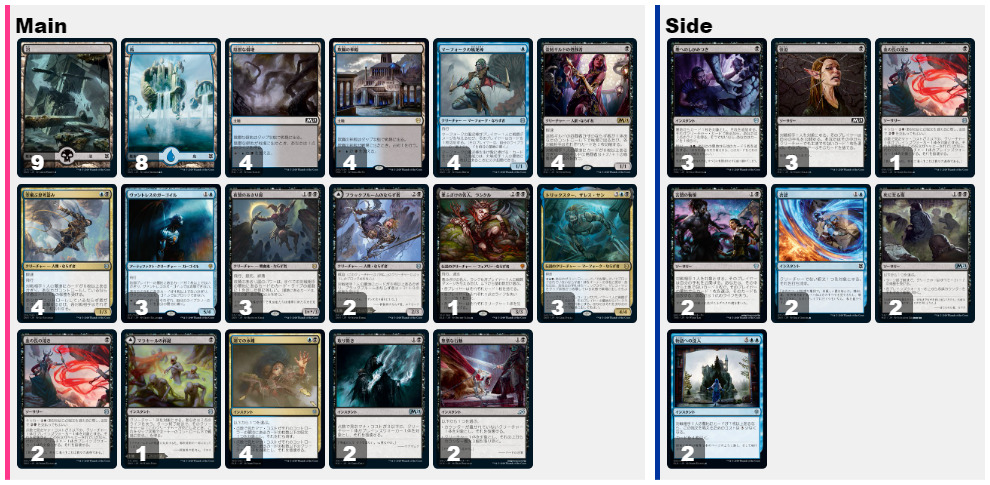

デッキリスト

9:《沼/Swamp》

8:《島/Island》

4:《陰鬱な僻地/Dismal Backwater》

4:《欺瞞の神殿/Temple of Deceit》

4:《マーフォークの風泥棒/Merfolk Windrobber》

4:《盗賊ギルドの処罰者/Thieves’ Guild Enforcer》

4:《空飛ぶ思考盗み/Soaring Thought-Thief》

3:《ヴァントレスのガーゴイル/Vantress Gargoyle》

3:《夜鷲のあさり屋/Nighthawk Scavenger》

2:《ブラックブルームのならず者/Blackbloom Rogue》

1:《悪ふざけの名人、ランクル/Rankle, Master of Pranks》

3:《トリックスター、ザレス・サン/Zareth San, the Trickster》

2:《血の長の渇き/Bloodchief’s Thirst》

1:《マラキールの再誕/Malakir Rebirth》

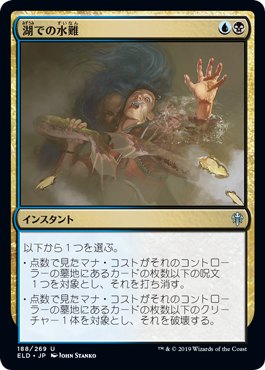

4:《湖での水難/Drown in the Loch》

2:《取り除き/Eliminate》

2:《無情な行動/Heartless Act》

サイドボード

3:《塵へのしがみつき/Cling to Dust》

3:《強迫/Duress》

1:《血の長の渇き/Bloodchief’s Thirst》

2:《苦悶の悔恨/Agonizing Remorse》

2:《否認/Negate》

2:《死に至る霞/Pestilent Haze》

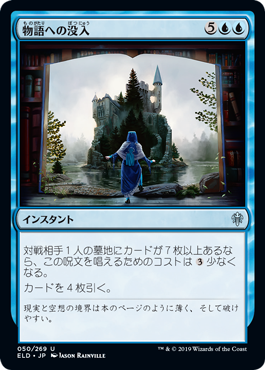

2:《物語への没入/Into the Story》

ならず者たちの中でも特に《盗賊ギルドの処罰者》《空飛ぶ思考盗み》。この両者がならず者デッキ足る所以であり、部族デッキとして成立させる要である。

|

|

インスタントと同じくいつでもプレイ可能な「瞬速」と対戦相手のデッキを墓地に送る「切削」。

そして、対戦相手の墓地枚数が8枚以上なら戦闘能力が上昇。ライフとライブラリーアウト両面から攻め立てることができる。

さらに、対戦相手の墓地枚数により強力になる打ち消しとクリーチャー除去のモード選択《湖での水難》、7枚以上なら3マナ軽くなるドロー呪文《物語への没入》。

|

|

これら4種のカードこそが【ディミーア・ローグ】を構築する最大要因。残りのカードをどのように採用するかで複数の戦略を組み合わせることができる自由度の高さを持つ。

その関係でどのように構築するか。クリーチャーで殴り勝つかライブラリーアウトを狙うかの判断。さらには、いつでも動けるように軽量呪文で構成するが故にアドバンテージが取りづらく、適切なプレイを求められ判断ミスが命取りになるといった総合的な要素から難しい方に分類されるデッキとなる。

備考1:土地

最大の強みはクリーチャー展開と呪文プレイの両軸をインスタントタイミングで構えられること。土地4枚を立てて2マナのカードを2枚、2行動取れるように匂わせるのが目標である。

クリーチャーこそ軽量で序盤から殴るデッキでありながら、土地枚数は25+裏面土地《ブラックブルームのならず者》2枚に《マラキールの再誕》の実質28枚。流石に多い。

《ブラックブルームのならず者》はサイドボードにもある《物語への没入》と差し替えてしまっていいだろう。

『ゼンディカーの夜明け』から登場した両面カードは例え表面が控え目、裏面がタップイン土地でも「必要な時に使い分けできる」という強みはデッキの大部分が土地で占めるMTGにおいて見た目以上に強力なことは覚えておきたいことではある。

だが、なるべく土地をアンタップ状態で用意し手札の圧を押し付ける【ディミーア・ローグ】においてはそこまで重要視する要素ではない。

そんな両面カードの中でアンタップインできる《アガディームの覚醒》は有力候補である。

|

|

主力となるクリーチャーが3マナ以下なので長期戦に持ちこまれても一気に展開できる相性の良いカード。

だが、高い。唯一チャレンジャーデッキに収録されなかったことは恨むしかない。無くてもなんとかなるカードではあるので無理に買う必要はない。【ディミーア・ローグ】を気に入ったら視野に入れよう。

また、『ゼンディカーの夜明け』にて表裏異なる色を出せる土地カードの1つ、青黒《清水の小道》が登場している。

|

|

《陰鬱な僻地》をこれに入れ替えるのが最初の目標となるだろう。青か黒の必要な方をアンタップインで1ターン目から動けるように構える点から優先度は非常に高い。

最後におすすめしておきたいのは『エルドレインの王権』から《ロークスワイン城》。

3マナ+タップの計4マナで1ドロー。1枚あるだけで最後まで諦められなくなる土地。軽量呪文を多用し手札消耗が激しいようでこの《ロークスワイン城》と《物語への没入》のおかげで手札切れがなくなる使ってて意味不明なデッキとなる。

終盤でこそ強いが序盤はアンタップインに沼があるのが条件なことから初手から動くのに阻害されたり、ライフ損失が想像以上にでかいのには注意したい。

備考2:アグロプラン

最も真っ当な勝ち方。クリーチャーで殴り勝つ。勝手に大きくなる《盗賊ギルドの処罰者》、ならず者全員を強くする《空飛ぶ思考盗み》に、1マナ1/1飛行の《マーフォークの風泥棒》をフル搭載。

そして、《夜鷲のあさり屋》が本領を発揮する。

飛行、接死、絆魂、パワーは大体3以上なる異常な盛られ方をしている3マナにしてフィニッシャー。

表紙である《ランクル》も飛行速攻で殴り切り性能が非常に高く、チャレンジャーデッキではこちらに比重を置いている。

だが【ディミーア・ローグ】として見ると主戦略となる瞬速で待ち構える動きには合致しておらず、3マナクリーチャーを出しつつ2マナの呪文を用意するのは動きが固い。

それを解決してしまう《厚かましい借り手》に圧されがちである。

『エルドレインの王権』神話レア。1枚3000円ほどの高額カード。いきなり4枚揃えろなどと無茶なことは言い難い。「出来事」を持つ唯一無二なクリーチャーで呪文としてもクリーチャーとしても強力。

スタンダードの枠組みを超えた逸材なのでMTGを長期的に楽しむ予定があるのならば採用しよう。

備考3:ライブラリーアウトプラン

MTGではライフが0になることだけでなく、デッキを0枚の状態でカードを引いても敗北となる。そこで、切削により対戦相手のデッキを大量に墓地へ送り込み勝利を狙うのがライブラリーアウト。

ならず者が出るたびに2枚削る《盗賊ギルドの処罰者》、ならず者が殴るたびに2枚削る《空飛ぶ思考盗み》共にこちらの面でも優秀で、《マーフォークの風泥棒》も攻撃が通れば1枚。《ヴァントレスのガーゴイル》も切削能力持ち。

ライフを削りながらライブラリーアウトを視野に入れるには充分な枚数であるが、より早く削り切るために《遺跡ガニ》を採用する。

『ゼンディカーの夜明け』アンコモン。土地が出るたび誘発する「上陸」で3枚。タフネス3でブロッカーとしてもそこそこだが、複数枚並べてより切削するのが役目。

サイドボードに4枚用意してもいいし、メインデッキから採用してもいい。上陸を2度誘発できる《寓話の小道》の採用も必須となる。

ならず者で普通に殴る→効率よく《遺跡ガニ》を誘発できたのでライブラリーアウトを狙う→《遺跡ガニ》が処理されたのでやっぱり殴り勝つ→ならず者の攻撃が止まったのでやっぱりライブラリーアウト・・・と、手札や対戦相手、戦況に応じて戦略の切り替えを行えるのが【ディミーア・ローグ】の他のデッキにはない特徴である。

最後に。『テーロス環魂記』に登場した「脱出」は墓地を消費することでプレイできる能力で、ライブラリーアウト全般及び対戦相手の墓地が8枚以上で本領を発揮する【ディミーア・ローグ】の天敵と言っていい存在である。

そこで、脱出持ちカードをピンポイントで追放してしまうのが《塵へのしがみつき》である。サイドボードにしっかり用意されているので《鎖巣網のアラクニル》に困ったらメインデッキに差し込もう。

アンチを超えてしがみつけ。

備考4:コントロール(クロックパーミッション)

青の打ち消しと黒の除去呪文を駆使してゲームをコントロールしつつ、軽量クリーチャーの攻撃を通し続けるアグロ戦略が「クロックパーミッション」である。(「攪乱的アグロ」「ビート・コントロール」とも称されるがだいたい同じ。)

瞬速を持つならず者たちはこの戦略に最適で《盗賊ギルドの処罰者》《空飛ぶ思考盗み》を筆頭とした瞬速クリーチャーに最小限絞りつつ、呪文の枚数を増量させる構築を行う。

今回のチャレンジャーデッキではアグロプランを重視した構成なのでここから《夜鷲のあさり屋》《ランクル》《ヴァントレスのガーゴイル》を抜いてより呪文を増やす構成となる。

《トリックスター、ザレス=サン》の重さが気になるなら減らしても構わない。

呪文は打ち消しと除去の両方ができる《湖での水難》が最強格に位置する。

12枚ほど入れたいところだがそんなわけにはいかない。ジャッジに沈められる。4枚で我慢して他のカードを足すしかない。

打ち消し呪文はサイドボードに用意されている《否認》を筆頭に、瞬速と共に手札で構えやすい2マナを重視する。

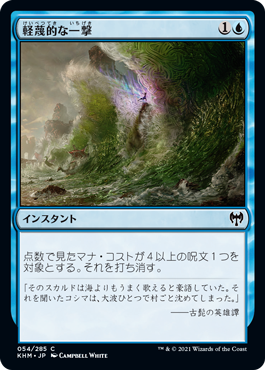

飛行クリーチャーを用意しやすいので《高尚な否定》、4マナ以上限定の《軽蔑的な一撃》、さらに青相手には1マナになる《神秘の論争》が選択肢。

|

|

|

切削のついた《無礼の罰》というカードが最適解に見えるが3マナカウンターの使いににくさを実感するために試してもいいだろう。

とは言っても、1~2枚の少数採用なら3マナ以上の確定カウンターを採用するのは悪くない。

除去呪文は《無情な行動》がとにかく便利。次いで《血の長の渇き》《取り除き》。

|

|

|

破壊条件の緩さから《無情な行動》が優りこちらの枚数を多くとる。

《血の長の渇き》は1マナで除去を打ち込める貴重な手段。ソーサリーであること以外に欠点はないが、それが致命的過ぎて多く枚数は取れない。

《取り除き》は刺さらない相手にはとにかく刺さらないので2枚が限度か。

どんなデッキと対峙するかを考えて枚数を検討したい。

クリーチャーを展開する関係から全体除去呪文は採用しにくい。《絶滅の契機》でも主力が奇数偶数に分かれているのでかなり痛い。

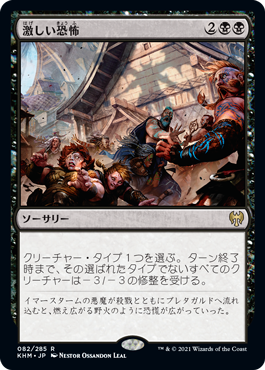

そんな中、部族デッキならではの選択肢が《激しい恐怖》。

アグロに意識を向けたいのなら考慮しよう。

そして、ドロー呪文は《物語への没入》に加えて、ならず者が人間と人間以外両方を満たせる点から《心を一つに》を追加してもいい。

1マナ2ドローという暴挙にでるならソーサリーなのも我慢できる。

これら呪文とクリーチャーの採用枚数をずらせば様々な【ディミーア・ローグ】を生み出せる。

重ねて言うが優秀な瞬速クリーチャーとインスタントの両構えが最大の強みである。

そこから殴り切ってもいいし、デッキ削り切ってもいいし、妨害しまくって泥仕合してもいい。サイド込みで多角化戦略を取れるように構築したい。

そんな自由な生き様でこそならず者。一本筋が通った生き方なんて似合わない。

最後に

値段的な側面から話をしてしまうと、《盗賊ギルドの処罰者》以外【ディミーア・ローグ】の根幹をなすカードはアンコモン以下で正直シングル購入したほうがいいんじゃないか説がある希望小売価格3500円である。その《盗賊ギルドの処罰者》も大変お求めやすい価格です。《アガディームの覚醒》をケチるな。

カード資産も知識も全くなく、何もわからない状態でとにかく一度にカードを揃えたい人なら購入するといいだろう。

【ディミーア・ローグ】自体は多角化戦略がもたらした自由度の高いデッキ構築とプレイングから非常にやりがいがあり、使い込みが活きるおすすめデッキである。

強いデッキを強く使いたい。

そんなあなたの挑戦をお待ちしております。

フレイバーテキスト

購買欲がそそられる良いプレゼンです